国务院明确2025年新能源车销量将达总量20% 哪些车型有望成为市场爆款?

军工资源网 2022年02月06日1月24日,国务院正式印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,其中明确,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

那么,到2025年达到汽车新车销售总量的20%是多大的规模呢?

券商中国报道显示,根据中汽协预测,2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万左右,同比增长5%,假设2023-2025年均以5%的增速增长,到2025年,中国汽车市场总销量将达到3183万辆左右。以20%的占比计算,到2025年,中国新能源汽车新车销量将达到637万辆,相比2021年的352万辆销量,潜在的增长幅度为81%。

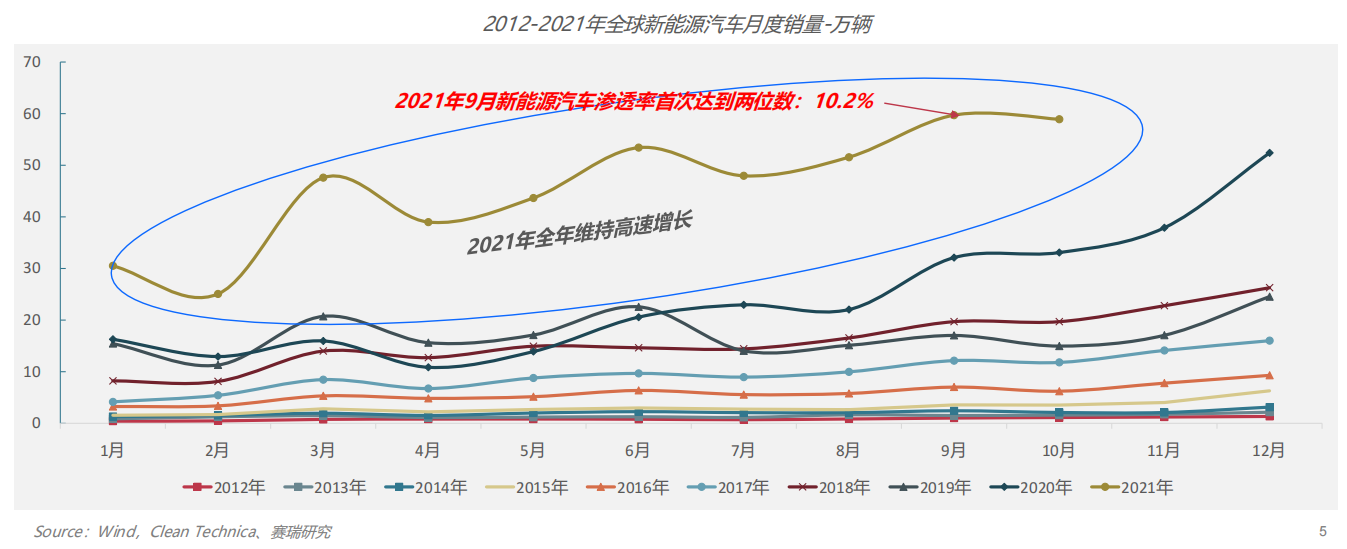

其实,新能源汽车的火爆由来已久。根据新材料在线®的《2022年全球新能源汽车&动力电池发展趋势报告》显示,随着全球碳中和政策、燃油车禁售时间表的出台,从2020年下半年开始,全球新能源汽车产销量维持高速增长态势,月度同比增长率在80%-259%区间。截止到2021年10月,全球新能源汽车实现销量超457万辆,同比增长127%,随着年尾新能源汽车冲销量现象明显,预计今年全球新能源汽车销量将达到580万辆,同比增长99%,全年渗透率达7.63%,新能源汽车迎来爆发元年。

来源:《2022年全球新能源汽车&动力电池发展趋势报告》

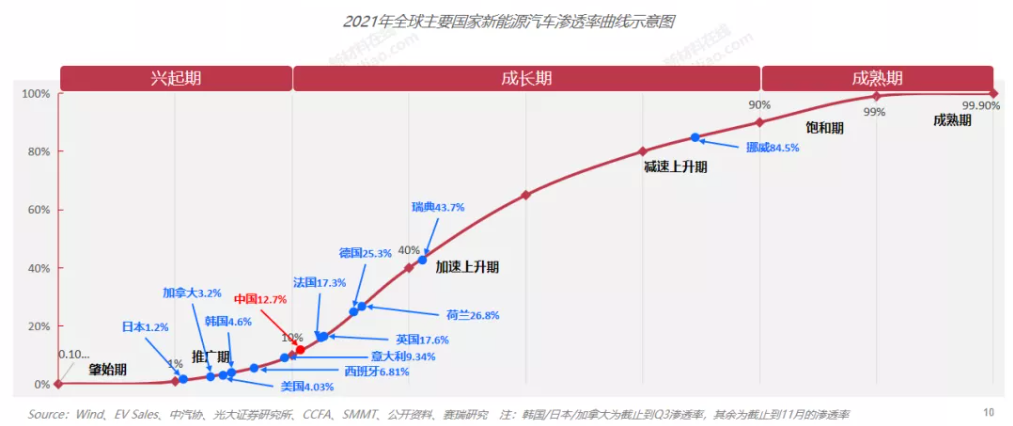

从各地区新能源汽车渗透率来看,中国与欧洲主要国家(如法国、英国、意大利、德国等)均处于上升期,瑞典处于加速上升期。其中欧洲的挪威渗透率较高,即将步入饱和期,而美国、韩国、加拿大、日本渗诱率较低,仍处于推广期。

来源:《2022年全球新能源汽车&动力电池发展趋势报告》

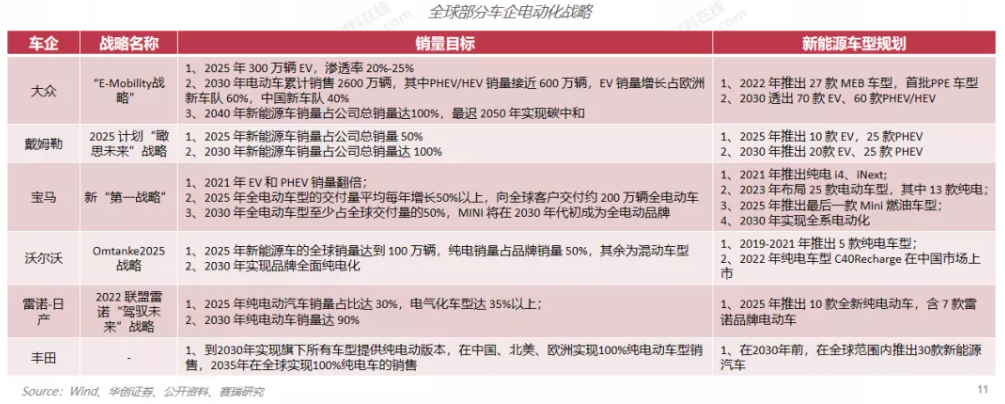

在政策和市场双重驱动下,传统车企不断更新和升级电动化战略规划及销量目标拟加速电动化转型,特别是此前对电动化战略推进速度并不算快的丰田,也在2021年12月发布了其最新的电动化战略。

车企电动化战略的升级、多平台、高投入的研发将有望加速新能源汽车技术的进步和品类的多样化将推动产业的快速发展。

来源:《2022年全球新能源汽车&动力电池发展趋势报告》

中国新能源汽车产业现状

2020年9月,习近平总书记提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标(交通占能源活动中碳排放量 13%),2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年) 》,明确到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,“双碳目标”顶层设计和政策的推动进一步提升市场信心。

新能源汽车是具有一定的科技属性的行业,国内新能源汽车市场从2010年开始起步,期间经历了10-14年示范区引起的快速起步期、15-16年补贴政策及加速推广的爆发期、17-20年补贴逐渐退坡、行业出清期,从21年开始,国内新能源汽车步入成长期的拐点,产业进入市场驱动阶段,未来随着智能化、电池技术的进一步升级、电动车产品价格的下探,消费者开始享受到好产品带来的技术红利,产业将进入稳定成长阶段。

2021年1-11月,我国新能源汽车产量累计超过300万辆,销量接近300万辆,同比均增长1.7倍。纯电动与混动方面:从2018年开始纯电动的占比逐年提升,从78%提升至2021年(预测)的82%,PHEV占比下滑的原因主要为性价比不如传统燃油车以及不能享受到EV的性能溢价。

未来新能源汽车发展趋势

新能源化或电动化成为汽车产业发展的唯一方向,已经在全球主要国家和车企达成了了共识,此前很多国家对于技术的发展还存在疑虑,但随着中国新能源汽车产业的增补增长及示范效应,新能源化趋势已不可逆;但各国的技术路线侧重有所不同,中国以纯电为主,欧洲以差点为主,日本则以轻混为主;芯片担忧已渐行渐远,新能源汽车供给缓解的预期形成,后续产业趋势加速向上,目前中国的新能源汽车渗透率已达12%左右,在2025年预计将突破30%,其他主要国家的渗透率亦将稳步提升。

目前新能源汽车渗透率较高的仍是北上广深、天津、杭州等为代表的一二线限购城市,国内四线以下城市汽车保有量占全国汽车保有量近三成,但电动化的比例仅为0.6%,主要由于三四线城市在公共充电设施配套和给予新能源车的政策不如一二线城市;今年不少地方对于新能源汽车推广拟定了更为明晰的规划,基础设施的投入力度亦进一步加大,而且随着未来可供选择车型的不断丰富,三四线城市将成为新能源汽车销量是的增长点。

从新能源汽车价格结构看,近两年销量呈“哑铃型”结构,销售主要集中在10万元以下的A00/A0级车型和25万元以上的B/C级车型,而10-20万元区间的占比仅为31%,远不及成熟燃油车市场的50%。

2022年对着新能源汽车产品技术进步、成本下降,10-20万元区间产品竞争力有望逐步体现,车企方面,比亚迪海豚、长城欧拉芭蕾猫、长安C385、小鹏P5、零跑C11等车型将切入该市场,成为10万以下的产品及消费升级的主要选择,且该价格区间混动车型亦将逐步崛起,在多元产品驱动下,10-20万区间车型有望呈现向好发展态势。