中国应对全球产业链重构的破局之策

军工资源网 2022年05月06日近十几年来贸易保护主义、单边主义抬头,再加上新冠肺炎疫情冲击和中美贸易摩擦,以及新近发生西方国家对俄罗斯全面制裁,都对全球产业链已经产生或即将产生重要影响。纵观全球,全球产业链正发生重大变动,进入了重构变革时期。面对全球产业链的升级和重构,受国内国外多种因素影响,中国产业链也面临着一些新挑战。

同济大学经济与管理学院教授,城市与区域经济研究所所长林善浪认为,全球产业链进入重构变革期,呈现本土化和区域化趋势,跨行业和跨业态深度融合,知识垄断成为新特点。中国产业链面临着新挑战,“去工业化”现象导致中国经济外循环地位下降,中国在全球产业链分工地位以中低端为主,高科技领域领先企业面临被美国“精准脱钩”风险,部分产业面临产业转移和贸易转移双重风险。因此,中国必须采取以技术创新驱动全球产业链升级的措施,构建国家、区域和全球多圈层的产业链格局,推动数字技术与全球产业链深度融合,全面推进现代服务业改革开放。

全球产业链重构变革时期中国产业链面临的新挑战:

1.“去工业化”现象导致经济外循环地位下降。随着新型工业化和新型城镇化的发展,中国二元经济结构转换进入一个新阶段,劳动力由无限供给转变为有限供给,同时作为中国经济模式重要特征的外向型经济,在国民经济中的地位持续下降。

2.在全球产业链中的地位以中低端为主,一些关键技术和关键零部件被“卡脖子”。中国高技术行业的出口国内增加值率和制造业研发投入强度要低于西方发达国家,一些关键零部件、关键材料和关键元器件等严重依赖进口,关键技术掌握在西方发达国家手中,存在“卡脖子”的问题。

3.高科技领域领先企业面临被美国“精准脱钩”风险。美国将中国视为“体系性竞争者”和“制度性竞争者”,要与中国展开长期的“大国竞争”。一方面,美国加大研发投入,提升本土关键供应链的完整性与竞争力;另一方面,美国利用各种手段,大肆污蔑和强势打压中国新兴的高科技企业。

4.部分产业面临产业转移和贸易转移双重风险。由于中美贸易冲突会波及大量的第三国,有的受损,有的受益,就可能带来产业转移风险和贸易转移风险。产业转移是中国国内企业,包括外资和内资企业,可能把生产基地转移到其他国家或地区。

提升中国全球产业链地位的措施建议:

国内经济进入新发展阶段,全球产业链进入重构变革时期,要求中国进一步扩大高水平对外开放,全面融入和共同治理经济全球化,持续提升全球产业链地位。

1.以深化科技体制改革为抓手,以技术创新驱动全球产业链升级。应当按照基础研究、应用研究和试验发展的不同功能定位,进一步深化科研机构分类改革;以集聚高层次人才和激活创新活力为中心,推进科研人才管理体制改革;强化国家科研力量布局的顶层设计,打造重大科技创新领域的战略支撑力量;构建技术链和产业链融合机制,培育一批全球技术领先的创新型领军和骨干企业。

2.因势利导,分类构建国家、区域和全球多圈层的产业链格局。对技术创新能力和生产能力比较弱的产业,尤其是战略性新兴产业,要发挥国内市场规模大的优势,建立以国内循环为主的产业链;对比较优势明显、基础好的产业,“引进来”和“走出去”相结合,主动嵌入欧美等发达国家主导的全球产业链中。

3.抢占战略高地,推动数字技术与全球产业链深度融合。要把数字技术作为抢占全球产业链主导权的战略高地,加快完善数字技术创新布局、数字人才培养、数字经济扶持政策、知识产权保护和大数据监管机制,推动数字经济创新发展。

4.挺进深水区,全面推进现代服务业改革开放。应深化各类事业单位和国有服务企业的体制机制改革,对公益类服务机构明晰职能范围,对非公益类服务领域破除垄断、开放市场,实现政事分开、政企分开、营利与非营利性机构分开。

一、全球产业链发展新趋势

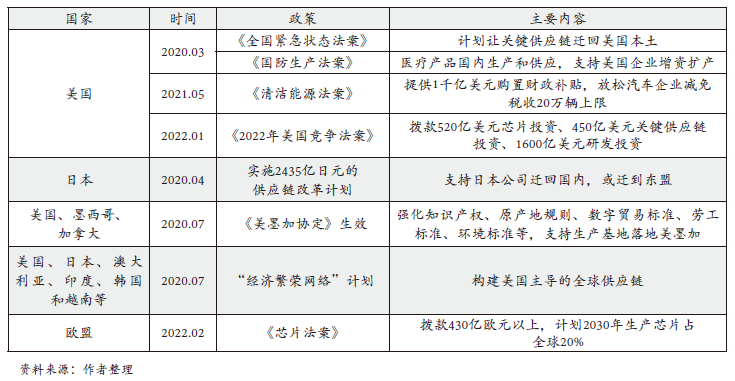

表1 COVID-2019疫情期间部分国家产业政策调整

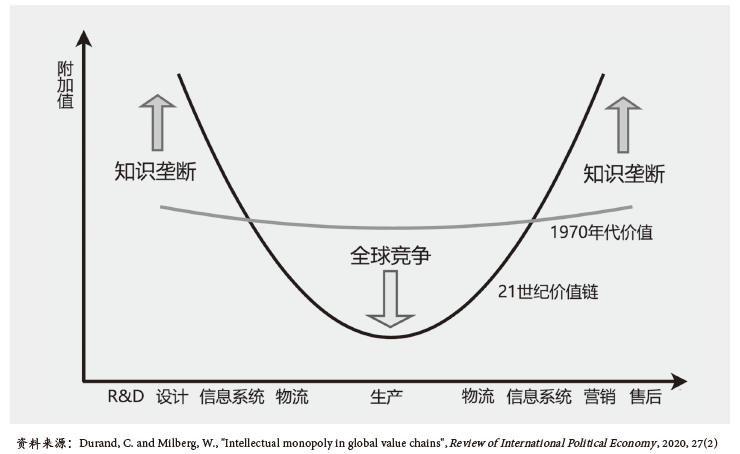

图1 知识垄断下的微笑曲线

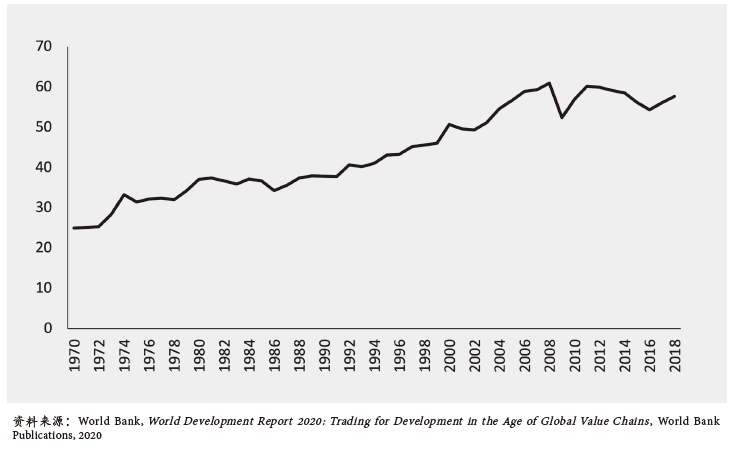

图2 世界贸易与世界GDP之比变化

(1970~2018年)

二、全球产业链重构中中国面临的挑战

改革开放以来,尤其是加入WTO以来,中国不仅全面参与全球产业链分工,而且持续推动产业链向上攀升,取得了举世瞩目的成绩。中国已经成为全球经济增长的主要动力之一,在需求侧为全球经济提供最具潜力的市场,在供给侧为全球企业提供要素优化配置的载体。但是,面对全球产业链的升级和重构,受国内国外多种因素影响,中国产业链也面临着一些新挑战。

“去工业化”现象导致经济外循环地位下降

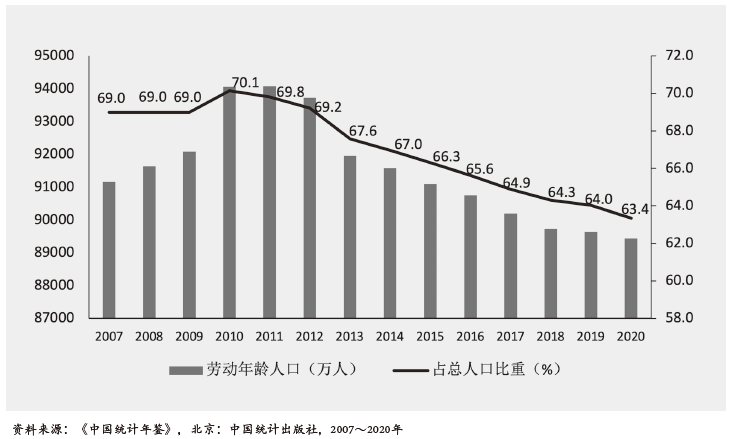

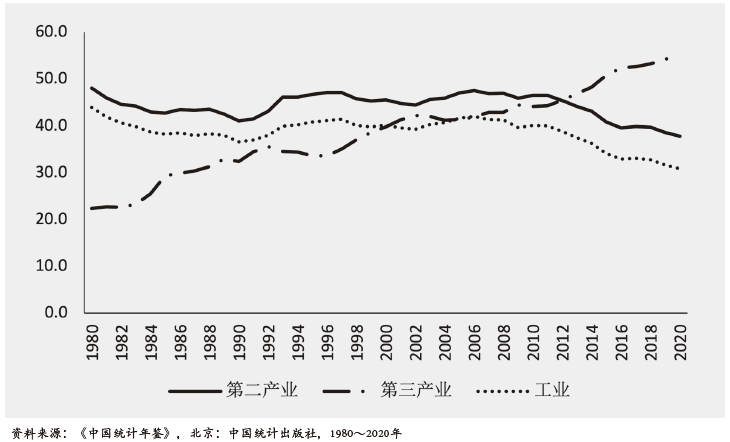

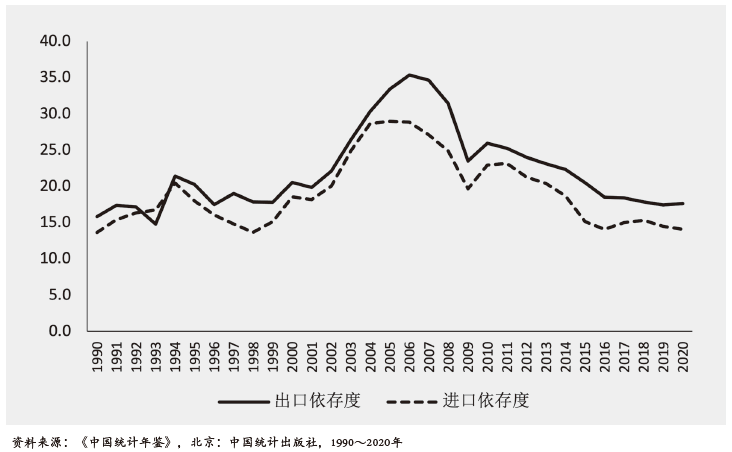

随着新型工业化和新型城镇化的发展,中国二元经济结构转换进入一个新阶段,劳动力由无限供给转变为有限供给,劳动年龄人口从2012年以来绝对数持续下降(见图3),推动劳动成本的上升。“人口红利”、劳动成本优势曾经是中国参与全球产业链的重要推动力,但这些传统优势正在消失,产业结构正在经历前所未有的变革。第二产业、工业在GDP中的比重在2006年分别达到峰值47.6%和42.0%以后,持续下降到2020年的37.8%和30.8%(见图4)。与此同时,作为中国经济模式重要特征的外向型经济,在国民经济中的地位持续下降,典型表现在出口依存度于2006年达到峰值35.4%,进口依存度于2005年达到峰值29.0%,此后分别持续下降到2020年的17.6%和14.1%(见图5)。这意味着中国产业链逐步转变为以内循环为主。

图3 2007~2020年中国劳动年龄人口

图4 1980~2020年中国二三产业和工业占GDP的比重

在全球产业链中的地位以中低端为主,一些关键技术和关键零部件被“卡脖子”

根据世界银行《2020年世界发展报告》分析,在全球产业链的分布中,中国、墨西哥和斯洛伐克等在中等技术含量制造业比较突出,印度和新加坡在服务业比较突出,德国、日本和美国在创新商品和服务比较突出。根据亚洲开发银行编制的投入产出表计算,2019年美国制造业出口的国内增加值率为51.32%,中国为45.35%。在高技术行业差距更为显著,如电气和光学设备行业,美国出口国内增加值率为71.45%,中国为29.02%。出口国内增加值率低的背后是技术的差距。2015年中国制造业研发投入强度为1.1,远远低于美国的4.0、日本的3.4、德国的2.3、韩国的1.9;中国高技术产业研发经费占制造业研发经费的比重为26.3%,也远远低于美国的73.3%、韩国的58.7%、日本的41.2%、德国的34.3%。一些关键零部件、关键材料和关键元器件等严重依赖进口,关键技术掌握在西方发达国家手中,存在“卡脖子”的问题。据2018年《科技日报》系列报道的数据,有35项关键技术和关键零部件属于被“卡脖子”的。另据工信部数据,在调查的30多家企业130多种关键基础材料中,空白的占32%,依赖进口的占52%。

高科技领域领先企业面临被美国“精准脱钩”风险

美国将中国视为“体系性竞争者”和“制度性竞争者”,要与中国展开长期的“大国竞争”。这是今后相当长时期内中国全球产业链发展必须面对的现实环境,对此不能抱有幻想。一方面,美国加大研发投入,提升本土关键供应链的完整性与竞争力;另一方面,美国利用各种手段,大肆污蔑和强势打压中国新兴的高科技企业。华为事件正是中美关系中已知风险的放大镜,美国技术霸权可能会危及国际秩序,但这是美国战略文化的一个遗产。

拜登政府对华技术政策由“全面脱钩”转向“精准脱钩”,采取“小院高墙”策略。一方面,精准选择“技术脱钩”所涉及的技术领域,限定在被认为影响未来经济、军事和科技发展及国家安全的关键技术与相关供应链,加大“脱钩”力度,加强安全审查、制裁、出口管制等单边措施;另一方面,协调盟友重构关键技术供应链,与加拿大、韩国和欧盟分别建立了联合研发工作计划,四方安全对话项下也将成立新兴技术工作组。根据2020年10月美国国务院公布的《关键与新兴技术国家战略》,列举了20项关键技术,包括先进计算、人工智能、自治系统、通信和网络技术、数据科学与存储、量子信息科学、半导体与微电子、分布式账本技术、人机界面、先进传感、先进工程材料、先进制造业、航空发动机技术、先进常规武器技术、农业技术、生物技术、能源技术、医疗和公共卫生技术、太空技术,以及化学、生物、放射性和核(CBRN)缓解技术。这些关键技术几乎涵盖了所有高技术领域。在这些领域相对领先的中国企业,就有被美国“精准脱钩”的风险。

部分产业面临产业转移和贸易转移双重风险

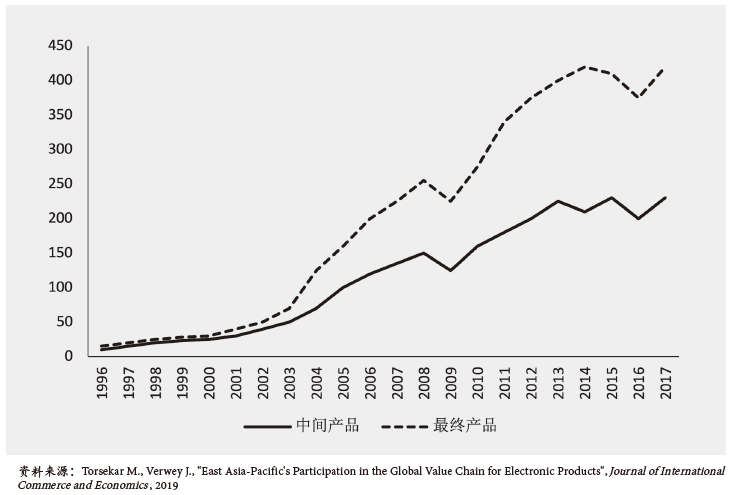

美国打压中国全球产业链,是中美双边经济问题,但在全球产业链时代却具有很强的传递和扩散效应,中美双边贸易冲击会产生多边效应。全球产业链越长,加工环节越多,分工越细致,扩散效应和多边效应就越强。由于中美贸易冲突会波及大量的第三国,有的受损,有的受益,就可能带来产业转移风险和贸易转移风险。产业转移是中国国内企业,包括外资和内资企业,可能把生产基地转移到其他国家或地区。例如,面对中美贸易摩擦,包括内资企业和外资企业在内的跨国公司采取“中国+1”战略,将部分产能向南亚、东南亚国家或地区分散。贸易转移是指原来从中国出口的商品转移到其他国家或者原来从美国进口转到其他来源地。同时,随着生产成本、商务成本上升和环境监管趋严,部分企业把生产基地向东南亚、南亚等“一带一路”沿线国家或地区转移,寻求新的比较优势。譬如,在电子产品全球产业链中,中国国内不断上升的生产成本使得部分产业链转移到东亚—太平洋地区其他国家,如印度尼西亚、马来西亚和泰国。1996~2017年美国对印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国进口的电子中间产品总额增长了3411%。

三、面对全球产业链重构,中国的自身优势

面对全球产业链重构和美国保护主义、单边主义带来的不确定性,中国具有迎接挑战的独特优势。只要看清形势、发挥优势、适应趋势,就能够把外部的风险挑战转化为转型发展的机遇。

一是中国具有全球最大的内需市场

根据美国人口普查局数据,2019年美国社会消费品零售总额为62375.57亿美元,而中国同年为411649亿元,按汇率折算为59672.25亿美元,相当于美国的95.67%,成为全球第二大消费市场。如果加上占全球30%以上的基础设施投资需求,中国拥有全世界最大的内需市场。如此庞大的内需市场,对全球企业家和投资者都具有吸引力。这是中国经济增长的强大支撑力量,也是迎接全球产业链重构和抵御美国遏制的自信、勇气与底气。按照迈克尔·波特“钻石模型”,国内市场大小及性质在打造国家竞争优势中具有关键作用,不仅影响生产规模和效率,而且是构筑产业集群、打造产业优势的驱动力,通过及时发现国内市场需求的形态和特征、构筑国内市场的独特竞争优势,更容易拓展到国际市场,形成国际竞争优势。

二是中国具有全球最完整的产业体系和产业链

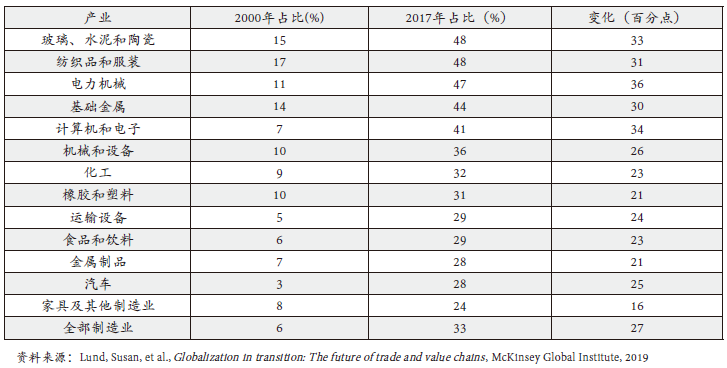

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,是全球工业体系和行业门类最完整、产业链条最长的国家。制造业增加值占全世界的份额超过30%,已经连续11年位居世界第一制造业大国,增加值达到31.31万亿元。根据麦肯锡咨询公司2019年发表的报告,中国是全球33个国家的最大出口国,65个国家的最大进口国,是亚太地区乃至全球中间产品供应链的枢纽,2000年以后在全球产业链中的占比大幅提高,部分行业产出占比达到40%以上(见表2)。完整的产业体系和产业链,具有集群优势,不仅使得中国经济具有很强的韧性,也使得个别国家难以通过“拉小团伙”建封闭供应链、“去中国化”。同时,经过几十年持续不断的产业技术创新和产业链升级,中国也已经不再满足于仅仅依托传统优势取胜,新能源开发、新能源汽车、集成电路、5G、智能电网、医疗器械等产业链不断延伸拓展,自主创新和自主品牌不断发展。过去,对海外市场依赖比较大的部分高技术含量的中间品,如光学影像、电子计算机、医疗设备、运输设备等,如今海内外技术差距和产能不断缩小。

三是具有全球最庞大的“人才红利”

中国劳动年龄人口为89640万人,依然高居全球第一,而且劳动成本依然低于国际水平,有组织、有纪律、吃苦耐劳,具备优秀的现代产业队伍特质,“人口红利”在短期内并不会完全消失。更重要的是,中国拥有全球最庞大的“人才红利”。根据美国人口普查局发布的报告,2018年本科及以上学历的人口达到6800万人。根据2020年中国人口普查数据,大专及以上文化程度的人口为21836.1万人。另据中国国家统计局发布的6岁及以上人口0.82‰抽样调查样本测算,2018年全国有本科及以上学历的人口8600万人,远远超过美国,再加上大学专科学历人数9570万人、中职学历人数5860万人,有知识、有技术、训练有素,是中国产业人才队伍的中坚力量。

四是在全球产业链的地位大幅度提升,在部分领域居领先地位

加入WTO以来,中国在全球产业链的地位已经大幅度攀升,与美国、德国一起成为全球中间品贸易三大中心,也是亚太中间品贸易中心。例如,在全球电子产品产业链中,东亚—太平洋地区一直是电子产业链最密集的地区,中国则是这一区域外国直接投资的主要目的地和全球产业链发展的主要推动者。2003~2018年,中国约占东亚—太平洋地区所有资本投资的44%,以及高附加值投资(如软件和信息技术服务、化学品与通信)投资的32%。与此同时,高附加值产品出口比重大幅度提高,最终产品出口增长远高于中间产品出口(见图6)。中国在某些战略性新兴产业的关键技术处于领先地位,如5G高速无线互联网设备和服务,在人工智能、量子计算和其他新技术方面具有很强的竞争力。在新能源开发、新能源汽车、智能电网、轨道交通等领域,无论是技术还是产能都处于领先地位。

四、提升中国全球产业链地位的措施建议

国内经济进入新发展阶段,全球产业链进入重构变革时期,要求中国进一步扩大高水平对外开放,全面融入和共同治理经济全球化,持续提升全球产业链地位。

以深化科技体制改革为抓手,以技术创新驱动全球产业链升级

改革开放以来,尤其是国家实施创新驱动战略以来,科技体制改革取得重要进展,技术创新获得跨越式发展。但是,也要清醒地认识到,改革还不能止步,科技管理体制还没理顺,资源配置机制还不健全,产学研合作还不顺畅,技术创新还存在引进、跟踪和模仿的路径依赖。按照基础研究、应用研究和试验发展的不同功能定位,进一步深化科研机构分类改革,解决公益类科研院所体制僵化、开发类科研院所定位不清、高等院校科研机制不活等深层次问题。以集聚高层次人才和激活创新活力为中心,推进科研人才管理体制改革,创新科研人才引进和流动机制,构建面向长期评价和结果评价、过程评价相结合的绩效评价机制与薪酬激励体系。完善新型举国体制,强化国家科研力量布局的顶层设计,打造重大科技创新领域的战略支撑力量,切实强化基础研究的资源投入,大力提升原始创新的动力和能力,实现更多的颠覆性技术创新。构建技术链和产业链融合机制,突出市场导向性、企业主体性,培育一批全球技术领先的创新型领军和骨干企业。

因势利导,分类构建国家、区域和全球多圈层的产业链格局

对技术创新能力和生产能力比较弱的产业,尤其是战略性新兴产业,要发挥国内市场规模大的优势,建立以国内循环为主的产业链,然后通过打造重大科技项目支撑、突破关键技术制约瓶颈,逐步实现替代进口,推动产业链升级,掌握关键资源,控制品牌和营销等核心环节,把握价值链中的关键环节,逐步拓展全球市场,使国内循环与国际循环无缝对接,掌握全球产业链的主动权。对于产业基础好、技术能力强的产业,以国内市场和产业集群为基础,打造核心产业链,以RCEP成员国为重点,发挥地理邻近优势,合理布局国内和国际生产基地与生产能力,构建区域主导型的全球产业链。对比较优势明显、基础好的产业,“引进来”和“走出去”相结合,主动嵌入欧美等发达国家主导的全球产业链中,并审时度势向研发设计、关键零部件生产等上游产业链延伸,或向销售、售后服务等下游产业链延伸,在产业链更多环节占据主动,提升全球产业链地位。

抢占战略高地,推动数字技术与全球产业链深度融合

数字技术革命正快速实现大规模商业化应用,数字生产、数字交易、数字消费快速发展,商业化应用场景日新月异,将推动未来数十年颠覆性变革,带来超乎想象的创新。对中国而言,全球产业链重构的挑战之一是劳动力短缺和劳动成本上升,推动数字技术与制造业、服务业融合发展,尤其是人工智能应用发展,是应对劳动力短缺的必然选择,也是维护和提升全球产业链地位的重要选择。数字平台的发展提升了买家和卖家的匹配效率,降低了企业参与全球产业链的障碍和成本,是提高中小企业对全球产业链的参与率、提高全球产业链影响力的重要渠道。数字技术不断催生新生产方式、新产业形态、新消费模式,尤其是元宇宙应用场景不断延展,商业化加速,为制造业和服务业在更宽领域、更大规模跨界融合提供了无限可能。数值计算、人工智能、机器学习工具、区块链等数字技术商业化应用使全球产业链更灵活、更有弹性。因此,要把数字技术作为抢占全球产业链主导权的战略高地,加快完善数字技术创新布局、数字人才培养、数字经济扶持政策、知识产权保护和大数据监管机制,推动数字经济创新发展。

挺进深水区,全面推进现代服务业改革开放

到2020年,中国服务业增加值占GDP的比重达到54.5%,服务业实际利用外资占外资总额的比重达到78.5%,已经进入以服务经济为主导的新发展阶段。但是,中国服务业市场化和全球化严重不足,在全球产业链中的竞争力还比较弱。2020年中国服务出口2806.3亿美元,占出口总额比重为9.8%,远低于全球平均水平的24%。在中国服务出口结构中,以传统服务贸易为主,旅行、建筑、运输等三大领域占服务贸易总额60%以上,知识密集型服务贸易占比低。实际上,货物出口本身也包含服务业,主要是生产性服务业。根据经合组织1995~2011年的数据,外购作为中间投入的服务业加上制造企业内部提供的生产性服务,如企业内部职能部门的研发、工程、运输、分销、售后服务、IT和后台支持等生产性服务,服务业占制造业出口价值的比重达到53%。

在全球产业链各个环节,生产性服务不仅是必不可少的中间投入,而且衍生出新的价值创造活动,如制造企业在出口产品的同时出口服务,以提高附加值,并与客户建立长期关系。在全球产业链中,多数环节都需要生产性服务业作为中间投入,因此,生产性服务业是全球产业链生产率的重要驱动力。但是,中国服务业改革滞后,某些行业垄断尚未打破,市场化不足,准入限制多。例如,对科教文体领域强调准公共服务属性,对医疗卫生、养老托育和公用事业等领域强调社会福利功能,对金融、通讯等领域强调公共安全性,对媒体和出版等领域强调意识形态功能。对民营企业和外资企业投资服务业限制过多、门槛过高,现有投资主要集中在房地产、零售和租赁商务等少数领域。扩大服务业开放,推进服务业融入全球产业链,不仅是提高全球产业链地位的迫切需要,也是适应经济全球化发展的需要。全面推进服务领域体制机制改革,首要任务是深化各类事业单位和国有服务企业的体制机制改革,对公益类服务机构明晰职能范围,对非公益类服务领域破除垄断、开放市场,实现政事分开、政企分开、营利与非营利性机构分开。从供给侧和需求侧双向着力,大力培育服务市场,尤其是生产性服务市场。探索服务市场开放的新思路、新路径,引导服务企业积极参与全球产业链。