乌克兰无人机生态系统的创新之路

军工资源网 2025年05月20日在硝烟弥漫的俄乌战场上,双方无人机技术的竞赛如火如荼,不断重塑着现代战争图景。三年前,乌军士兵借助民间志愿者力量,率先将商用无人机投入战场并赢得战术先机。这场应急部署意外地催生了战争史上首个无人机战争。随着初创企业、风险资本与政府等参与者陆续踏入无人机产业,“无人机”便成为链接这些参与者利益的纽带,并在俄乌冲突中加速构建自循环的无人机生态系统。这种在战火中形成的技术生态,其迭代速度远超常规军工体系。乌克兰以全民参与模式持续革新无人机生态系统,为不对称作战提供了可资借鉴的技术路径。

发展阶段

经过战火淬炼,乌克兰无人机产业走出了一条独特发展之路:从民间志愿者自发技术攻关,到政府牵引生态系统构建,最终升格为国家级战略产业。三次关键节点(2014年乌东部地区争端孕育萌芽、2022年战争倒逼产业转型、2024年产能爆发加大供需矛盾)持续为无人机创新生态系统注入发展韧性,不仅锻造出独特的战时无人机研发、生产和装备模式,更为战后重建奠定了国防基石。

(一)启动期(2014~2022年)乌克兰无人机产业发端于2014年东部领土争端时期,当时的民间技术团队为提升炮兵校准精度、完善侦察情报体系,开始自主研发军用无人机。早期产品通过3种渠道进入军队:政府直接采办、民间募捐采购和出口创汇,其中政府采购方式建立了军地技术对接机制,使得制造商能根据战场情况快速迭代产品。这种良性循环吸引了一些初创企业进入,然而受制于资金周转和产品质量等问题困扰,2014~2015年间成立的50余家无人机企业,至2020年底仅有5~6家实现持续运营。

与此同时,乌克兰武装部队开启了现代化转型,系统引进北约国家的作战装备,比如2019年开始采购的土耳其TB-2察打一体无人机就是这一进程的具体写照。果然,2022年俄乌冲突初期,TB-2就展现出显著的战术优势,不仅对俄军造成大量损失,更使得其在国际军贸市场上名声大噪。

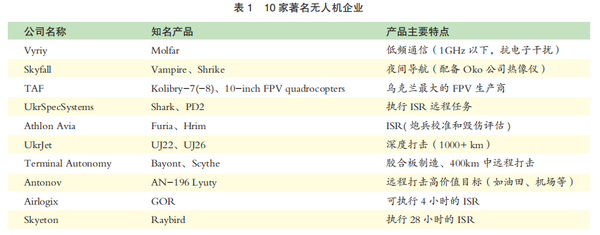

(二)成长期(2022~2023年)俄乌冲突于2022年2月爆发,乌克兰国防部仍聚焦于常规武器采购,没有将无人机项目纳入优先采办清单。此时军队所需的大量无人机主要由“活着归来(Come Back Alive)”等慈善基金会及志愿者组织提供。除了引进国外产品,本土生产商多为2014年以来成立的初创企业,包括DeViro、UkrSpecSystems和Athlon Avia等国内厂商(表1)。面对政府职能缺位,知名民间团体在发动全民无人机捐赠运动的同时,批评军方高层忽视无人机的战术价值。随着战争推进,乌国防部逐渐认清现实:在俄军规模、装备及经济优势面前,乌军自身必须构建起非对称作战体系。同时,民间技术团队针对商用旋翼机的创造性改装与前线部队的灵活战术相结合,使得这场无人机对决的天平在多数时间内倾向乌军。

2023年3月,乌克兰数字化转型部出台第256号法令,通过简化装备认证和采办流程等措施重构无人机产业生态。在政府与军方合力推动下,无人机产能呈指数级增长,极大缓解了前线部队无人机短缺的燃眉之急。截至2023年末,年产能已接近30万架,无人机实现从战场应急平台到战略武器的根本性转变。

(三)扩张期(2024~当前)

随着冲突持续升级,乌克兰武装力量已发展成为全球最具代表性的无人机使用主体。基辅经济研究院2024年度国防工业报告显示,乌军当前各类无人机日均消耗量突破3000架次,占到国内总供应数量的80%左右。

2023年12月,乌克兰高层宣布启动“无人机百万计划”,明确要求2024年实现三大战略目标:量产100万架FPV无人机、1万架中程攻击无人机及1000架远程攻击无人机系统。但令人吃惊的是:截至2024年底,乌克兰公布的实际产能数据已突破400万架大关。这种超常规发展背后暗藏结构性矛盾。乌克兰国防科技企业协会的年度产业调研揭示:在参与调查的200余家供应商中,55%企业的实际产能利用率不足设计标准的30%,导致生产企业面临生存困境。

更严峻的挑战还来自国防采办资金的不足。根据修订后的2024财年国防预算,乌克兰军方实际签约采购量仅为150万架,不足实际产能的40%。突破当前结构性困局,迫切需要政府通过“对内优化产能配置、对外解除军事出口禁令”等手段解决。

生态系统的各方利益

3年俄乌冲突以来,乌克兰不论进攻还是防御都将无人机作为核心作战力量加以利用,同时在装备研发、批量生产、实战部署及迭代升级等关键环节形成全链条技术能力,推动无人机产业跃升为国家安全战略支柱。当前,乌克兰已经构建起由志愿者团体、初创企业、风险资本、政府部门(包括终端用户军方)及科研院所(本文特指培训学校)等五类主体在内的无人机创新生态系统。这些利益相关方历经战火中的艰难磨合与适应性调整,已建立起涵盖需求对接、技术转化、资金支持与战场验证的协作机制,驱动着该生态系统有效运转。

(一)志愿者团体俄乌冲突爆发后,乌克兰民间迅速涌现出一股特殊力量——由工程师、程序员、学生和普通市民组成的志愿者网络。他们或在厂房,或在地下室,或在车库,通过互联网,基于开源技术、跨国协作和众筹创新等方式,在后方支持着前线部队作战。正是大量的志愿者团队,成为了将商用无人机变为俄乌战场利器的最主要推手。

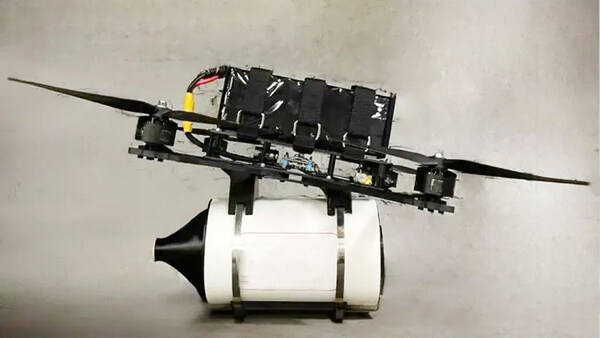

譬如某项目,软件工程师通过GitHub平台共享代码,将当时常见的商用四轴旋翼系列无人机改装为可投掷小型炸弹的空中平台。全球有超过200名开发者参与这个开源项目,来自波兰的工程师贡献了3D打印的弹舱设计图,立陶宛小组开发了反干扰通信模块。这种跨国协作模式,使前线部队可以拿到现有平台最好技术的升级版本,且成本低廉。再如,程序员开发的AI识别系统,能让一型无人机在15秒内分辨伪装车辆与民用卡车,为作战部队增加了目标打击准确度。另外,还有农业无人机被装上热成像仪,就变身为夜间哨兵,为一线战士提供着来自头顶的保护。

志愿者具体行为方式举不胜数。所有这一切都说明乌克兰战场正见证着一场前所未有的科技自主化运动。志愿者用网购的树莓派主板和智能手机芯片组装的FPV自杀式无人机,成本仅800美元,却成功摧毁了价值数百万美元的T-90坦克。这种不对称创新战例不仅颠覆了传统战争的认知模式,更说明现代战争离不开民间力量的支持,换句话说,互联网时代,每个普通人参与的产品都可能成为射向对手的“数字化”子弹。

(二)初创企业俄乌冲突前,乌克兰国防领域鲜有私营企业涉足,更未形成规模化无人机产业。1991年乌克兰独立后,基于全球“军民融合”大趋势下,乌克兰开始对苏联遗产进行改制,组建了大型国有军工集团Ukroboronprom。虽然集团内部的部分子公司于2014年后试水无人机研发,但实质性产业突破却始于2022年俄乌战争爆发。战事升级引发大批初创企业涌入无人机赛道,其中不乏跨国技术合作项目。经市场筛选,当前的乌克兰无人机产业已形成以200余家企业为核心的生态系统,而产能和产品呈现显著分化:FPV无人机占据绝对产量优势,约70%企业以此为拳头产品。

初创企业立足科技创新并聚焦俄乌战场,同步推进空中、海面及地面无人装备研发(表2),其技术迭代速度成为“形成战场优势”的主要因素。所成立的行业协会深度参与国家级的产业协调,在政策咨询、技术攻关及国际合作等方面发挥中枢作用,与国防部、战略工业部和数字化转型部形成政企协同的创新机制。

空中无人机:空中无人机研发,离不开最终用户的使用反馈。在技术需求、原型机设计、生产制造、测试和服役各个阶段,军方都发挥着积极的牵引作用。为对抗俄军电磁压制,创新采用跳频反制、计算机视觉辅助识别等技术,2024年更掀起光纤制导无人机的军备竞赛。同年末,乌军宣布“火箭发动机”列装,实现无人机与弹道武器的技术融合。

海面无人机:海面无人机的研发和装备是乌军应对俄军威胁的又一个非对称作战策略。尽管海面无人机属于乌军的机密武器,但是我们仍能观察到它们对战争进程的影响。比如:Sea Baby成功毁伤多艘俄军护卫舰;另一个突出现象就是2022年以来俄海军在黑海部署的舰艇数量大幅减少。现役装备型号涵盖可回收攻击型、自杀式突击型及ISR任务型,部分尚在测试的海面无人机可以搭载防空与电子战等设备,实现多用途作战。

陆地无人机:早在2016年,乌军就开始了地面无人平台的概念探索。目前陆地无人机平台开发已成为乌军2025年采办优先事项。与空中无人机相比,陆地无人机技术面临以下挑战:必须运行在崎岖的地面环境中、适应各种天气条件以及完成中短距离的任务。乌克兰初创公司已经开发出200多种不同类型的陆地无人机平台,开发人员正在努力改进诸如续航里程、工作时间和连接保护等关键技术,进而实现目标识别、攻击自动化等更先进功能。

(三)风险资金初创企业的资金需求,在起步阶段尤为迫切。常规模式下,创始人往往通过自有资金、亲友融资实现初创,并依赖产品销售积累后续发展资本。而乌克兰无人机初创公司的融资路径,因俄乌冲突呈现出显著差异:其早期大额资金主要依托国防采购订单实现(表3),即以产品交付换取预付款项。