原创 军工短板不回避!三大硬伤拖后腿,实战吃亏非危言

军工资源网 2025年06月18日当歼-20的尾焰划过珠海航展的天空,当福建舰的电磁弹射器推动舰载机呼啸升空,我们见证了中国军工的飞跃。但今天我要说点扎心话:越是巅峰时刻越要清醒——咱们的武器装备还有不少"硬伤",战场上这些短板真能要命!从航空发动机的"心脏病"到核潜艇的"龟背难题",从战略投送的"短腿"到芯片禁运的"锁喉",这些痛点不解决,未来战场就得付出血的代价。

动力系统的"心脏病"最致命

咱们战机的"中国心"还是弱项。最新涡扇-15发动机推重比勉强追平美国二十年前的F119,而人家F-35的F135发动机早就迭代三次了。更揪心的是寿命——咱们发动机大修周期只有欧美同类的一半,真打起持久战,后勤保障能累瘫地勤兄弟。海军也没好到哪去,094核潜艇水下噪音110分贝,比美国"俄亥俄级"高出20分贝,相当于潜艇界扯着嗓子喊"我在这儿"。那个显眼的"龟背"设计不只是难看,更让水下隐蔽性打骨折。

远洋作战的"营养跟不上"

901型综合补给舰造了三艘确实振奋人心,可美国同级的"供应级"有15艘在役。太平洋真要起波澜,咱们航母编队跑出第一岛链后,油弹补给就跟不上高强度作战节奏。

空中投送更心酸,运-20载重55吨够用,但看看安-124那150吨的肚量,人家的重型装甲车能整辆塞进去空投,咱们还得拆解运输。去年朱日和演习暴露过问题:重型合成旅转场千里,三分之二时间耗在拆装装备上。

工业链的"阿喀琉斯之踵"

别看咱们造船厂下饺子似的造舰,高端数控机床七成靠进口,日本发那科系统一断供,精密部件车间就得停工。

更隐蔽的危机在材料——航空发动机涡轮叶片用的铼金属,九成靠智利进口;潜艇消声瓦的聚氨酯核心技术握在德国手里。这些"工业维生素"卡脖子,战时断供就是灭顶之灾。去年某型导弹延迟列装,问题就出在日本断供特种轴承上,逼得咱们紧急启动备胎计划。

信息化战争的"代际鸿沟"

单兵装备看着威风,夜视仪续航时间比美军AN/PVS-31短四小时,热成像精度差两代。合成营演习时出现过尴尬:蓝军夜袭分队摸到指挥部两公里外,指挥系统才报警。软件层面更悬,军用操作系统底层代码自主率刚过六成,黑客攻防演习时,红军指挥系统曾被模拟攻击瘫痪47分钟。这要换成真实战场,足够整条战线崩溃三次!

正视短板才是真强大

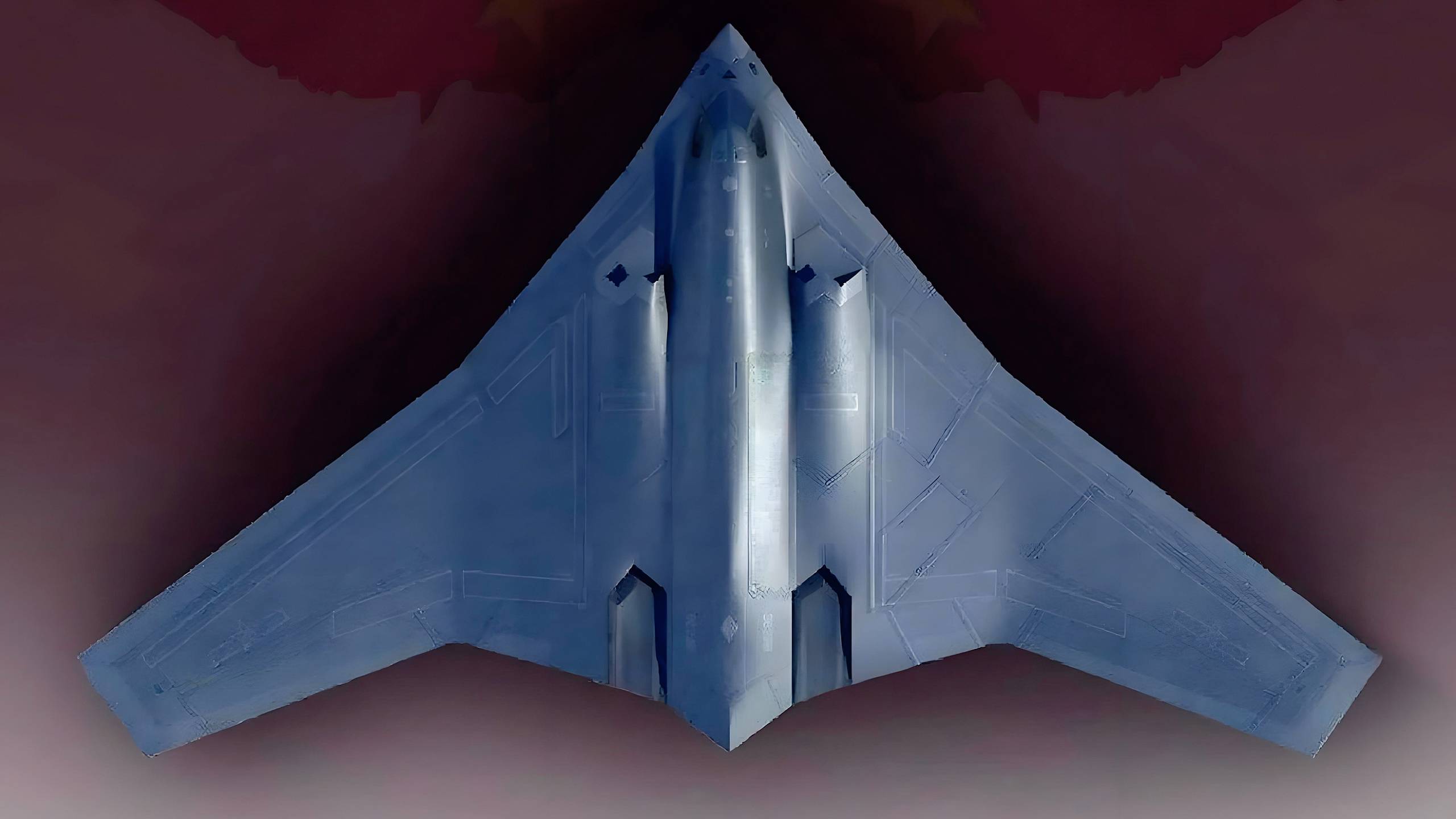

轰-20为何迟迟不亮相?

不是藏着掖着,是前年风洞试验发现超音速飞行蒙皮震颤超标。福建舰电磁弹射器陆地测试三万次无故障,上舰后却因盐雾腐蚀出过停机——这些挫折报道里看不到,却是研发人员天天啃的硬骨头。咱们军工有个好传统:每次演习必设"最坏想定",去年台海演练故意切断卫星信号,逼部队用备用通信链路,结果指挥延迟最高达11分钟。这种自我揭短的勇气,恰恰是强军的底气。

七十年前志愿军拿着"万国造"武器把美军推回三八线,七十年后我们有了东风导弹和歼击机群,但强军路上永远需要清醒认知:真正的危险不是看见短板,而是对短板视而不见。当别人吹捧"中国军力世界第二"时,咱们心里要门儿清——航母甲板下的铆钉强度、导弹芯片里的纳米光刻、发动机叶片的单晶纯度,这些才是决定胜负的命门。敢对弱点亮剑的民族,才有资格在战场亮剑!