从歼9到歼20和“昊龙” 这是一部跨越50多年的科技自强史诗

军工资源网 2025年08月13日在中国的军机研制领域,有这样一家单位一直为人津津乐道。它很年轻,却设计研制出了歼10、歼20等明星机型;它偏居西南,却是撑起祖国蓝天的“擎天玉柱”。它就是中国航空工业集团成都飞机设计研究所(以下简称成都所)。

这一切,或许要从55年前那个春天说起。

缘起

自立自强来时路,从“躬耕”与“结庐”开始

1970年5月,时值仲春,地处北国的沈阳已是一片新生命萌动的景象。在一个无人注意的站台上,一辆载着300多人的神秘专列悄然出发,铿锵的车轮声难掩乘客们的万丈豪情,从东北一路南下,直奔成都。

这辆神秘专列的乘客们,正是为了推进歼9飞机研制工作而南下的“歼9大队”。

到达成都后,“歼9大队”入驻原空军028航校旧址——这便是成都所的前身。武侯祠旁,一朵“自立自强”之花落地生根。

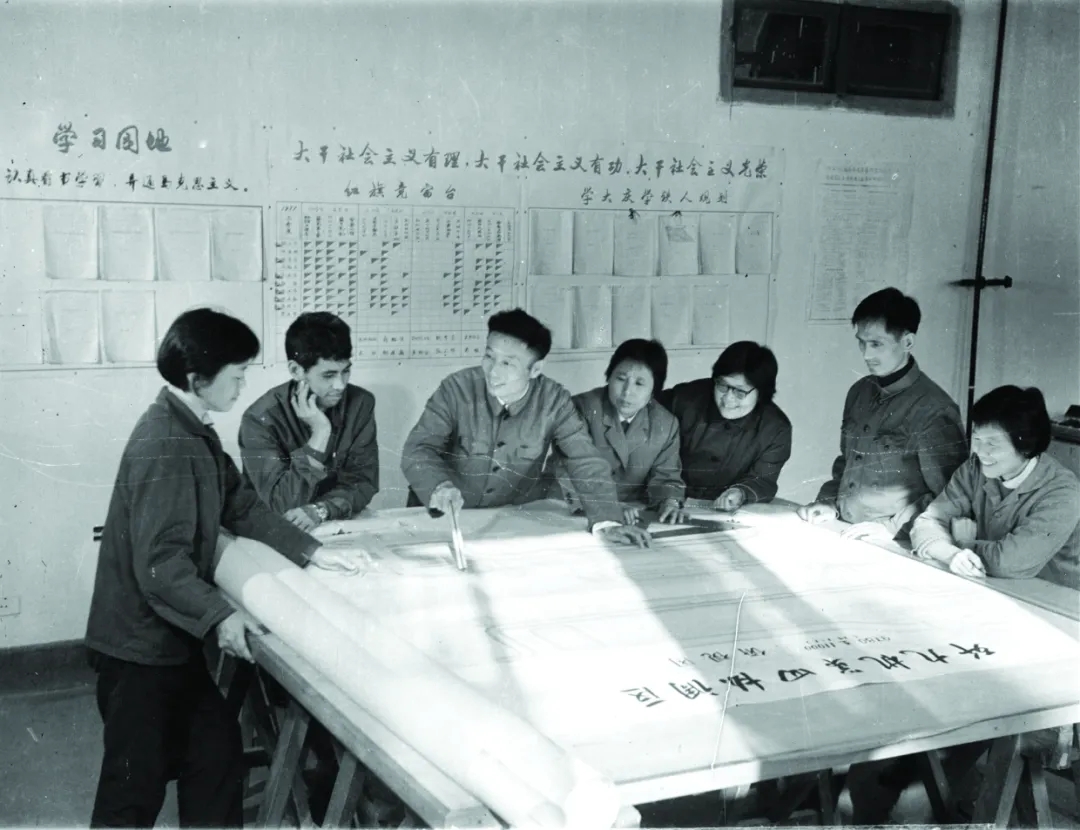

在那个物资匮乏的年代,自力更生的精神是当时成都所全体人员的“宝贵财富”。据亲身经历过建所初期那段艰苦岁月的老同志谢品回忆,当时为了改善生活,大家种过水稻、油菜、红薯……“我们的豆腐和馒头都做得很好,还去过北大荒的空军农场劳动,给大家‘挣’粮食。房子也不够住,大家还在老师傅的指导下自己盖房子。”

与诸葛武侯做邻居,“躬耕”与“结庐”也成了成都所的起点。

除了吃与住,当时的成都所还很缺乏工作设备。谢品回忆,当时他还曾带着设计人员和工人跑到成都滑翔机厂去求助,共同制造风洞模型。

但艰苦的条件不会击败强者,只会令其更有斗志。就在这样的条件下,当时的成都所全体人员边建设、边生产、边科研,积极地开展歼9的科研工作。

受当时种种客观因素影响,歼9最终没能飞上蓝天。但是,歼9飞机的研制还是为成都所、为我国航空工业留下了两大宝贵财富。

第一笔“财富”是“鸭式布局”。

在歼9飞机技战术指标的变化过程中,面对当时的指标要求,成都所科研人员在反复讨论技术布局后,提出了“在无尾飞机机翼的前面加一个小翼,以改善飞机升力特性”的方案,这便是“鸭式布局”。这一布局,在我国还没有先例。谈及此事,谢品笑称:“当时国际上类似的设计只有瑞典的萨博-37,但它那个鸭翼是‘死’的。”

后来,尽管歼9研制被迫终止,鸭式布局却在歼10、歼20等型号上传承下去,并将其优势发扬光大。

第二笔“财富”是“拦射武器系统”。

当时,美苏等航空技术先进国家设计的战斗机开始具备超视距空战能力。成都所团队在研制歼9的过程中,也计划为其研发、配套“拦射武器系统”,并以其为作战的主要武器系统。

谢品表示:“作为后发国家,这是我们后来探索超视距空战的重要一步”。

也是因为这些重要的研究成果,宋文骢曾表示:“没有歼9作为基石,就不会有歼7Ⅲ和后来的歼10!”

塑造

从歼7Ⅲ到歼10,“危急存亡之秋”敢于担当

1978年6月,当时的三机部决定要对歼7进行大改,确定由成都所与3个兄弟单位共同成立歼7飞机大改系统工程设计室,任命王南寿为第一总设计师,任务名为“歼7Ⅲ型飞机”。

然而不久后,就有人提出异议,要把“参照设计”的指导思想改为“全面测绘”,这导致设计工作无法继续推进。1979年初,兄弟单位工作人员陆续撤回;12月,王南寿调往北京工作,歼7Ⅲ的研制陷入群龙无首的窘境——而当时,整个中国战斗机的研制工作,也同样处在对国外同行“望尘莫及”的窘境中。

1981年10月,时任成都所副所长、总设计师的宋文骢被任命为歼7Ⅲ型号总设计师。“此诚危急存亡之秋也……当鞠躬尽瘁,死而后已……”临危受命的宋文骢想到了隔壁武侯祠墙上镌刻的诸葛亮《出师表》中有这样的句子。

宋文骢曾回忆过那段时间的心路历程:“你们看过《考克斯报告》吗?报告中说,你不要怕中国人,中国人还早呢!他们没有先进工艺、先进材料,没有大系统的综合能力——知耻而后勇,我们别无选择,只能追,只能干!再不追、再不干,人家也不会来同情你、施舍你,在前面等着你呀!”

何以追赶?唯有自强!

接受任务后,宋文骢团队在短短两三个月里,行程数千公里,调研走访了8支空军部队和34个相关单位,明确了空军所需的飞机战术技术要求。之后,宋文骢等人又赶赴北京,向领导汇报了歼7Ⅲ飞机总体方案,为歼7Ⅲ飞机的自行研制定下了基调。